食源性致病菌是指受其污染的食品会引发人体疾病的一类微生物。传统的食源性致病菌检测方法包括标准平板计数法和逐渐优化的方法如聚合酶链式反应(PCR)法、酶联免疫吸附试验(ELISA)法、利用噬菌体的方法、环介导等温扩增(LAMP)等不能满足公众对食品安全和健康的更高需求。

基于纳米材料的生物传感器检测方法通过将纳米材料引入生物传感器,完成对致病菌的灵敏快速测定。其中,生物传感器是应用物理化学检测设备测定各种生物成分的一种生物仪器,纳米材料具有尺寸小、表体比大、可表面活化、良好的信号传导和电导率等优势,可被高密度识别分子修饰,既可作为识别元素,也可作为信号元素,使生物传感器的检测性能有效提升。鉴于此,渤海大学食品科学与工程学院的张红梅、高雪*、励建荣*等对 纳米生物传感器在食源性致病菌检测中的应用进行了综述,旨在为食品安全提供新思路。

为有效预防食源性致病菌的污染,大量检测食源性致病菌的方法被研究,包括被认为是国际黄金方法的标准平板法和逐渐改进的快速检测法。

标准平板法是检测食源性致病菌的国际标准方法,具有较高的精确度和较强的灵敏性,但需要大量的实验设备和培养基,易受到非检测菌的污染,所需时间长。相比之下,PCR方法所需的检测时间缩短,灵敏度提升,涵盖简单PCR、多重PCR、实时PCR和最新的数字PCR,但成本高且操作繁琐。ELISA具有极高的特异性和灵敏度,但抗原抗体的连接和酶的催化易受环境干扰。利用噬菌体的方法具有极强的选择性,但同时受到很多条件的限制。LAMP可使目标DNA扩增,灵敏度提高,但会出现假阳性。

综上,传统的检测方法无法满足简易准确、省时灵敏且低消耗的需求,尤其是在资源有限的地区难以实施。而基于纳米生物传感器检测食源性致病菌的方法很好地迎合了这些需求,深受众多研究者的关注。

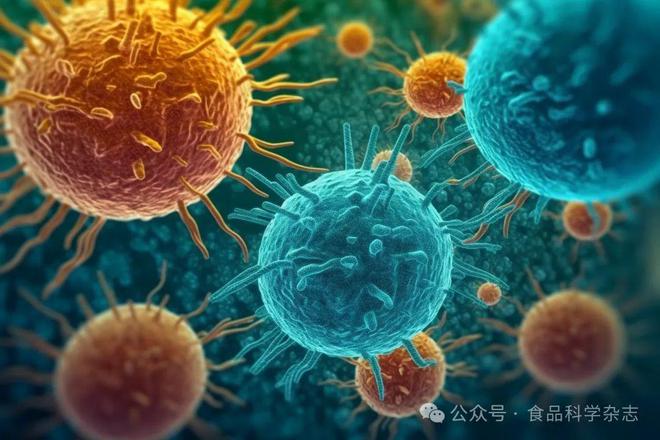

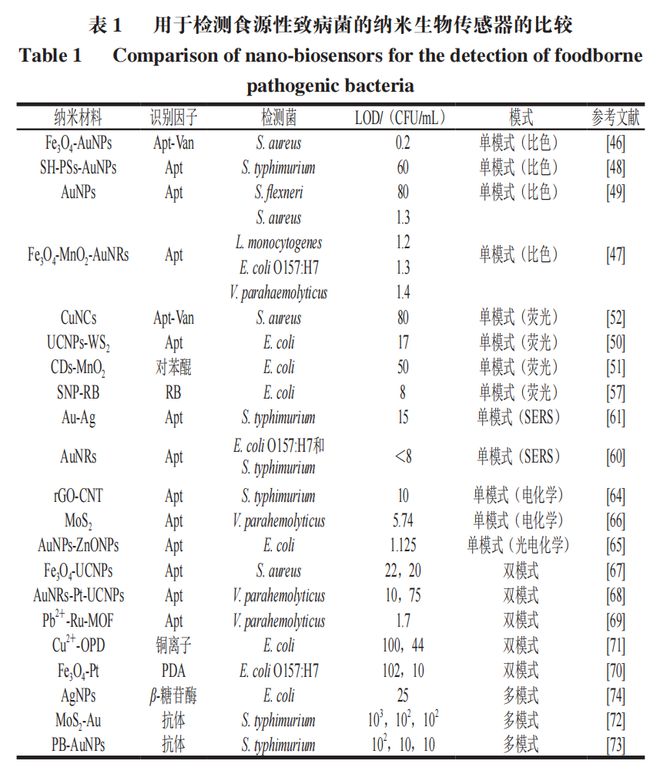

近十几年,生物传感器迅速发展,LOD越来越低,检测时长从天到小时乃至分钟,成为了优化食源性致病菌检测方法的研究热点之一。此外,新型纳米材料具有优异的物理化学和光学性质及较大的表面积,可增强纳米生物传感器的检测性能,因此,基于纳米材料生物传感器的方法具有取代传统方法的潜能。与此同时,纳米生物传感多模式的结果输出包括电化学、表面增强拉曼散射(SERS)、比色和荧光等,此方法可以放大信号,提高灵敏度。为此本文对纳米生物传感器的单模式、双模式及多模式检测方法的原理及其应用优势展开综合比较(图1、表1),为优化食源性致病菌检测技术奠定理论基础。

基于纳米生物传感器的单模式检测是检测信号以比色、荧光、SERS、电化学等单模式输出的方法。比色检测简单、快速、成本低;荧光检测具有较高灵敏度;SERS检测快速且灵敏度高;电化学检测快速便捷,适于现场检测。每一种检测方法各具优势,在食源性致病菌的定性定量测定中应用广泛。

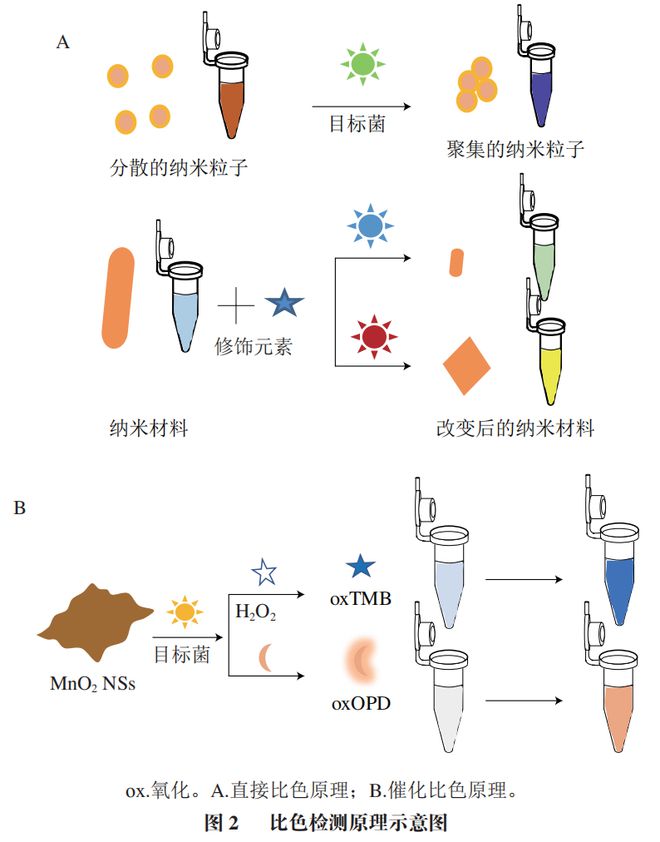

比色检测中传感器的颜色随目标致病菌的浓度改变而改变,是一种简单、可视化的方法,包括直接比色和催化比色。直接比色即由纳米材料的分散和聚集、形状和大小变化引起颜色变化,可直接通过肉眼观察。如图2A所示,加入目标菌后,金纳米颗粒(AuNPs)发生聚集或金纳米棒(AuNRs)经蚀刻后大小发生变化,导致颜色变化。催化比色即利用纳米酶的氧化性或过氧化性等催化无色底物,如图2B所示,二氧化锰纳米片(MnO 2 NSs)催化无色的3,3’,5,5’-四甲基联苯胺(TMB)和邻苯二胺(OPD)生成相应的显色氧化产物,颜色变化与目标菌的浓度相关。比色检测方法简易快速且成本低,但受一些外在条件的干扰,目标物需纯化处理。

鉴于食品复杂的基质,通常两种及以上食源性致病菌共存于食品基质中,因此,食源性致病菌的同时检测极具科学意义。

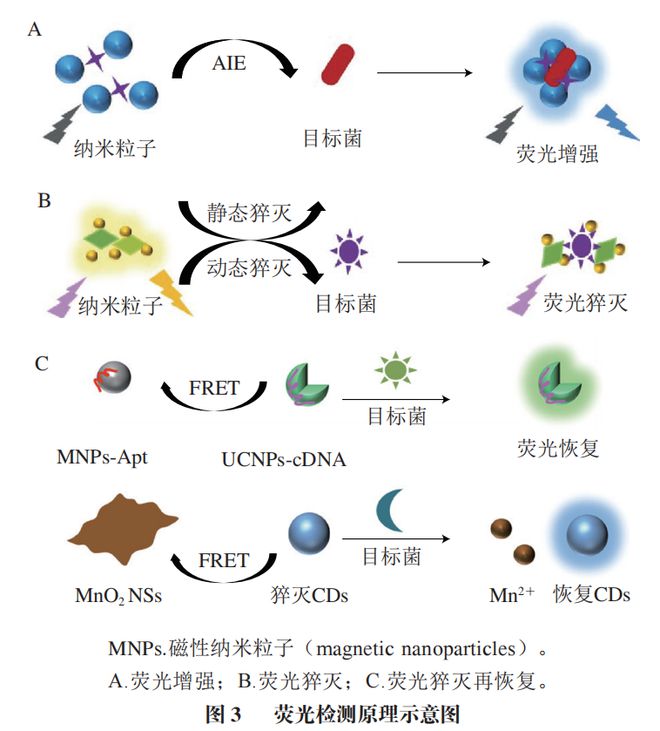

荧光检测利用与目标物特异性反应的体外或体内荧光标识物的方法,使不同目标信号输出为对应荧光信号,实现对目标物的检测。在利用纳米生物传感器的荧光检测技术中,荧光纳米材料利用外部能量将检测信号转化为与目标菌浓度相关的荧光强度,可分为上转化荧光材料和下转化荧光材料。上转化荧光材料包括上转化纳米粒子(UCNPs)和碳点(CDs),具有上转换荧光特性、高荧光稳定性、最低的自身荧光背景干扰和生物相容性等独特的优势;下转化荧光材料包括传统的荧光染料和量子点,具有下转换光致发光特性、光谱重叠和背景干扰等不足。

荧光检测的原理包括荧光增强、荧光猝灭和荧光猝灭再恢复。荧光增强中常用到聚集诱导发射(AIE),即通过荧光材料与对应检测菌的相互作用,纳米粒子产生聚集,诱导光发射,导致荧光增强(图3A)。荧光猝灭包括静态猝灭和动态猝灭,静态猝灭如内滤效应(IFE),主要是荧光材料(供体)与猝灭剂(受体)之间形成不发光的基态配合物,导致荧光猝灭或者荧光强度降低;动态猝灭过程为荧光材料的激发态分子通过与猝灭剂分子的碰撞作用,以能量转移或电荷转移的形式从激发态回到基态,如荧光共振能量转移(FRET),供体的能量转移给受体导致供体的荧光猝灭(图3B)。荧光猝灭再恢复应用更为广泛,检测灵敏度更高(图3C)。

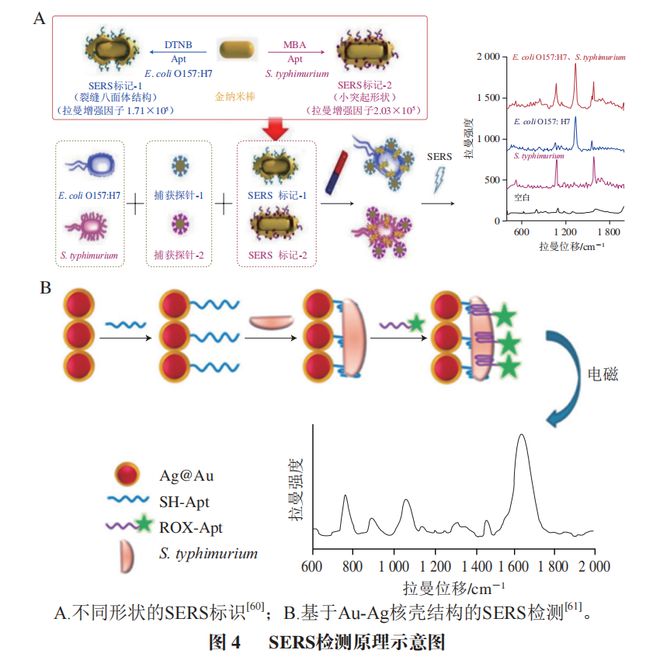

SERS是一种基于电磁和化学增强以放大拉曼信号的方法,具有识别能力强、响应速度快、灵敏度高的优势,在食源性致病菌的检测中被应用广泛。SERS信号与SERS活性底物和“热点”有关,越来越多结构复杂且性能优异的多组分纳米材料用于SERS检测,因为纳米结构的局部表面等离子体电磁增强可作为增强SERS信号的“热点”。此外,SERS强度可以通过改变纳米材料的组成成分、表面形态和颗粒尺寸进行调节。

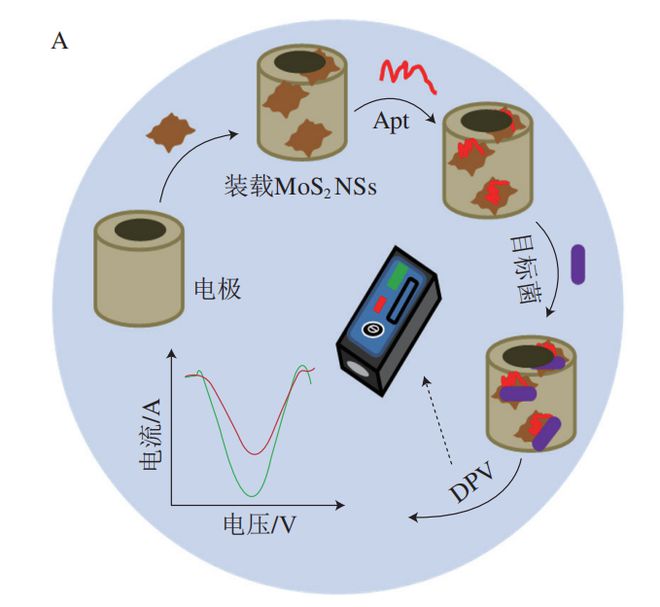

电化学测定是指利用目标物的物理化学性质导致对应电参数发生变化,将目标信号转化为电化学信号,实现定性和定量检测的方法。电化学纳米传感器因其快速灵敏、便携快捷及可现场检测等优势在检测食源性致病菌方面深受青睐,其中安培测定和伏安测定的原理是检测物使电极表面发生氧化还原反应,从而产生信号,其中,伏安测定包括差分脉冲伏安(DPV)和循环伏安(CV)等(图5)。

ppaturi及其团队研发出一种基于还原氧化石墨烯-碳纳米管(rGO-CNT)复合材料的生物传感器无标记检测Salmonella。其中rGO-CNT具有良好的氧化还原性、电导率和电子转移性,加入Salmonella后,细胞膜上的负电荷阻碍电子转移到电极表面,从而经菌体细胞内部转移到电解质,电流密度随着Salmonella浓度的增加而增加,实现了通过DPV检测Salmonella,在最优的实验条件下,该传感器与浓度为10~108 CFU/mL的Salmonella线 CFU/mL,检测可在10 min内完成。

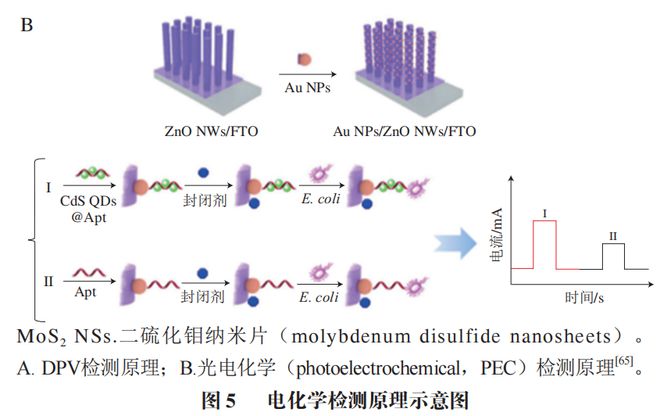

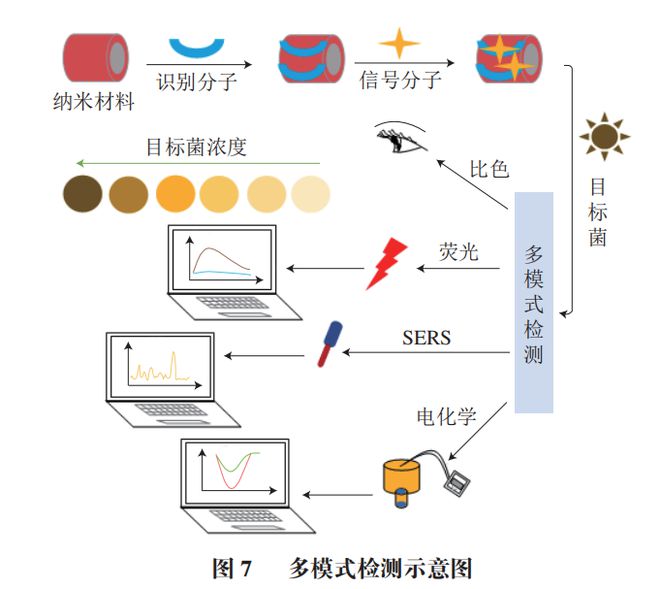

基于纳米生物传感器的双模式检测是检测信号以比色、荧光、电化学、SERS等其中两种信号输出的方法,包括荧光和紫外双模式、SERS和紫外双模式、荧光和电化学双模式等(图6A),其中荧光和紫外双模式应用较为广泛(图6B),相比单模式检测,双模式检测能避免假阳性,增强可信度。

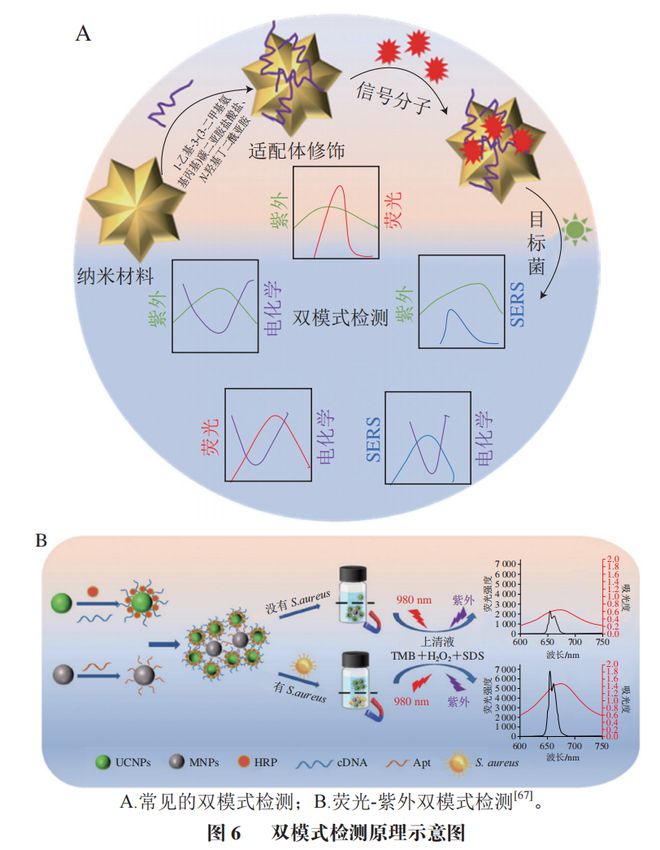

基于纳米生物传感器的多模式检测是检测信号以比色、荧光、电化学、SERS等其中3 种及以上模式输出的方法(图7)。同时,也有很多研究报道了多模式检测包括同一模式中不同信号输出,如比色检测中的直接比色和催化比色,荧光检测中的单种荧光和比率荧光,电化学检测中的不同电参数等。相比单模式及双模式,多模式检测进一步增强了结果的准确性和可信度,并且多模式能满足不同检测条件的需求,特别是在资源有限的环境下。

Wang Xiu等提出了一种快速检测i的多模式方法,是一种基于比色-荧光-原子荧光光谱-电感耦合等离子体质谱的多模式分析。其中,用β-糖苷酶作为E.coli的指标,4-氨基苯酚β-D-半乳糖糖苷可以被β-糖苷酶分解得到对氨基苯酚,进一步使Ag + 形成AgNPs,Ag + 导致Cd 2+ 从碲化镉量子点(CdTe)中解离并经结合滤膜选择性滤过后,可以测定其原子荧光光谱和电感耦合等离子体质谱,另外,AgNPs促进CdTe量子点的可视化颜色变化和荧光检测。加入E.coli后,通过E.coli和β-糖苷酶之间的相互作用影响比色-荧光-原子荧光光谱-电感耦合等离子体质谱的结果,实现多模式检测E.coli,LOD为25 CFU/mL,在实际样中具较高的可行性。

食源性致病菌污染的防患仍然需要许多准确快捷的方法实现早期检测,相比传统方法,基于纳米生物传感器的方法是一个良好的转变,尤其是在检测性能、操作过程及材料节省等方面。比色检测可以直接可视化,荧光检测更加灵敏、SERS检测快速,电化学检测响应快。检测方法通过便携光学设备、测流免疫试纸条、微流控芯片等技术结合智能手机的使用可以实现实时现场检测。综合比较之下,多模式优于双模式,双模式优于单模式,尤其是在结果的可信度和检测条件方面。同时,一个优异的检测食源性致病菌的纳米生物传感器应具有如下优势:灵敏度高、选择性强、抗干扰性、简易便携、可重复利用、可实时检测、低成本、较短反应时间和较低试剂用量(痕量检测)。

然而,食源性致病菌引发的食源性疾病仍是一个重大食品安全问题,对其检测方法在检测性能和制备过程方面的要求越来越高,为此,对纳米生物传感器在食源性致病菌检测中的应用提出如下展望:1)对样品进行快速有效的前处理,目前大多生物传感器都是基于菌体的纯培养,而实际样中的菌体浓缩与分离效果直接影响到检测灵敏度,因此,发展更为快速有效的前处理技术以提高灵敏度将成为亟待突破的难点;2)制备多功能的纳米材料复合体系,提高多模式检测的灵敏度,减少条件的限制,同时制备具有较窄的发光特性的纳米材料,避免不同信号之间的相互影响;3)优化纳米生物传感器中的识别元素,避免识别元素与非靶标检测菌的非特异结合;4)发展实时在线检测,发展各种信号便携设备实现实时检测,同时,结合编程软件对各种信号进行智能算法,通过无线通信传输,实现在线检测。

出生于浙江宁波,毕业于浙江大学化工系生物化工专业并获博士学位,教授,博士生导师,多次到英美德澳学习、高访和合作研究,现任渤海大学副校长兼食品科学研究院院长。国家级百千万人才、国务院特殊津贴专家、辽宁省攀登学者、中国工程院2021年院士增选有效候选人。现任生鲜农产品贮藏加工及安全控制技术国家地方联合工程研究中心主任、国家鱼糜及鱼糜制品加工技术研发分中心(锦州)主任、辽宁省食品安全重点实验室主任、辽宁省食品科学与工程一流学科带头人。主要从事生鲜农产品(水产品和果蔬)贮藏加工方面的研究;主持国家自然科学基金重点项目和863等国家级项目10余项、省部级项目50余项、横向项目40余项(其中单个项目转让金额1200万元1 个、500万元2 个);授权发明专利92 件;以第一或通信作者发表SCI收录论文249 篇(其中中科院大类一区113 篇,影响因子10.0以上9 篇,是爱思唯尔高被引学者)、EI收录论文272篇;出版专著1 部、主编教材6 部;排名第一获得国家科技进步二等奖2 项、国家级教学成果二等奖1 项、省部级特等和一等奖7 项、辽宁省高校科技成果转化大赛一等奖1 项。现任中国食品科学技术学会常务理事、中国农业工程学会农产品加工及贮藏工程分会副理事长、教育部食品类专业教指委委员等,是国内外10余个权威期刊的编委和审稿专家。

本文《纳米生物传感器在食源性致病菌检测中的应用研究进展》来源于《食品科学》2024年45卷3期348-357页. 作者:张红梅,高雪,刘璐,贾穆,励建荣. DOI:10.7506/spkx0222-206. 以上为精简文章,全部内容请点击下方阅读原文即可查看文章相关信息。

实习编辑:李雄;责任编辑:张睿梅。点击下方阅读原文即可查看全文。图片来源于文章原文及摄图网

为了帮助食品及生物学科科技人员掌握英文科技论文的撰写技巧、提高SCI期刊收录的命中率,综合提升我国食品及生物学科科技人员的高质量科技论文写作能力。《食品科学》编辑部拟定于2024年8月1—2日在武汉举办“第11届食品与生物学科高水平SCI论文撰写与投稿技巧研修班”,为期两天。

为提高我国食品营养与安全科技自主创新和食品科技产业支撑能力,推动食品产业升级,助力‘健康中国’战略,北京食品科学研究院、中国食品杂志社、国际谷物科技学会(ICC)将与湖北省食品科学技术学会、华中农业大学、武汉轻工大学、湖北工业大学、中国农业科学院油料作物研究所、中南民族大学、湖北省农业科学院农产品加工与核农技术研究所、湖北民族大学、江汉大学、湖北工程学院、果蔬加工与品质调控湖北省重点实验室、武汉食品化妆品检验所、国家市场监管实验室(食用油质量与安全)、环境食品学教育部重点实验室共同举办“第五届食品科学与人类健康国际研讨会”。会议时间:2024年8月3—4日,会议地点:中国 湖北 武汉。

特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。

网传某工程建设公司降薪通知,总监级以上降薪15%,负责人及以下员工降薪10%

5.8亿元!95后高颜值“天才少女”再获融资,所创企业估值超30亿元!她被评“近乎完美”,曾轰动A股,父亲是上市公司实控人

“拜登不划红线,我们划!”美国爆发支持巴勒斯坦集会,“民众红线”包围白宫

重庆一龙舟训练时侧翻致3死,遇难者家属:女儿24岁在司法所上班,工作尚未满一年

OpenAI泄密者公布165页文件:2027年实现AGI、计算集群将耗资千亿美元

5-1!16岁天才助攻双响 巴萨金童梅开二度 西班牙2场10球剑指夺冠