其实索尼CIS的Gen级划分,之前已经通过其传感器技术迭代说清楚了,但是与其相关的 TSV、DBI 以及混合键合等技术却没有细说,同时还有基础的 DTI 技术也需要讲清楚。

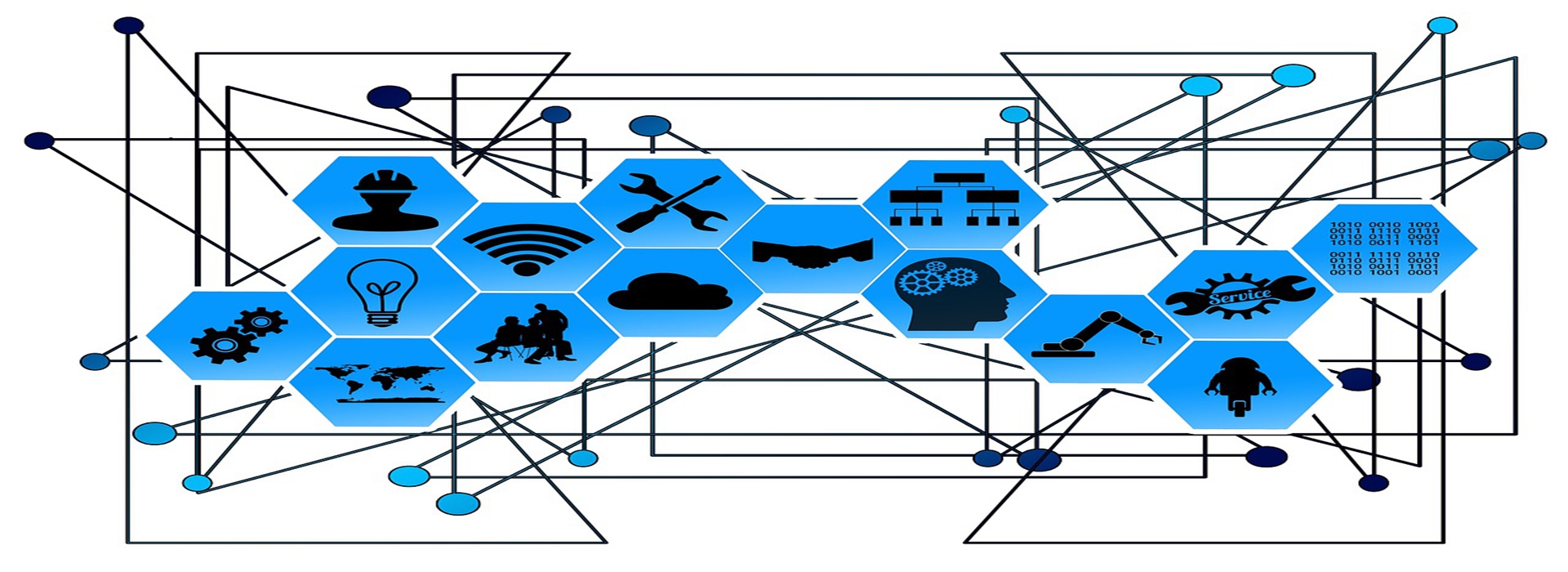

其中硅通孔技术英文名为 Through Silicon Via(缩写为TSV),这是一项技术概念出现非常早但实现难度却极高的先进垂直电互连技术。

最终随着深硅刻蚀和铜电镀工艺的日渐成熟,这项先进封装技术也得以于2007年由东芝率先在CIS芯片上量产商用,往后 TSV 技术将遍布于索尼的大部分CIS芯片上。

技术细节简单来说就是,通过深硅刻蚀工艺所获得的大量微孔,结合铜电镀工艺在微孔内所沉积的导电材料,以此容纳电极来垂直连接芯片。

制作带有 TSV 的晶圆后再通过连接封装在其顶部和底部所形成的微凸块,最终形成可实现多芯片堆叠的垂直电互连,并因此获得了高导电性、低电阻电容延迟、低功耗,以及显著增加逻辑芯片和存储器之间带宽的优点。

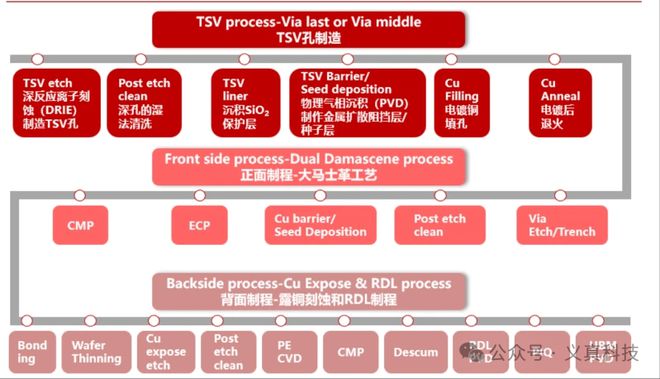

这个描述看起来很简单,但其商用却是通过耗费半导体人近半个世纪之努力换来的,所以其应用不仅限于CIS还遍布 SoC 和 HBM 等领域。

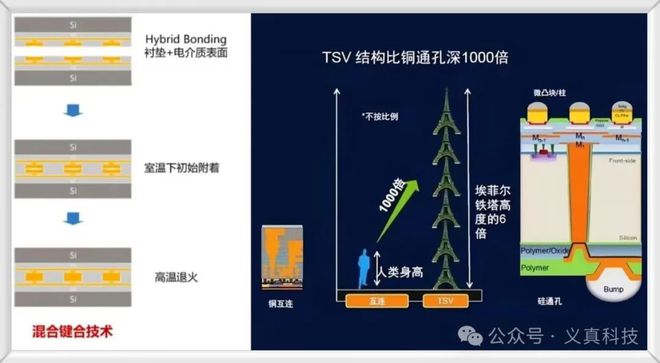

实际上混合键合所形成的两种类型之界面结合中,就包括 DBI 技术所代表的介电区低温直接键合,以及需要高温退火步骤所形成的金属区熔化键合。

这种混合了两种键合界面的技术就是其名称之由来,而基于铜材质金属互连区的混合键合技术,就是索尼在2015年业界首发的 Cu-Cu 连接(简称为“铜互连”)技术。

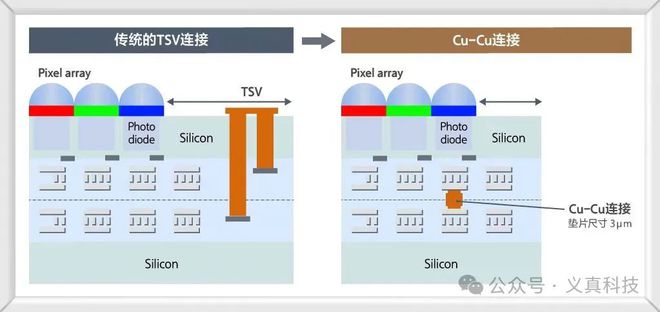

那为何 TSV 技术用得好好的,又要推出铜互连技术呢?这皆是因为基于 TSV 的3D封装皆需采用焊锡球凸点或者微凸点以实现电连接,而随着电连接间距的缩短便容易出现对应之工艺缺陷。

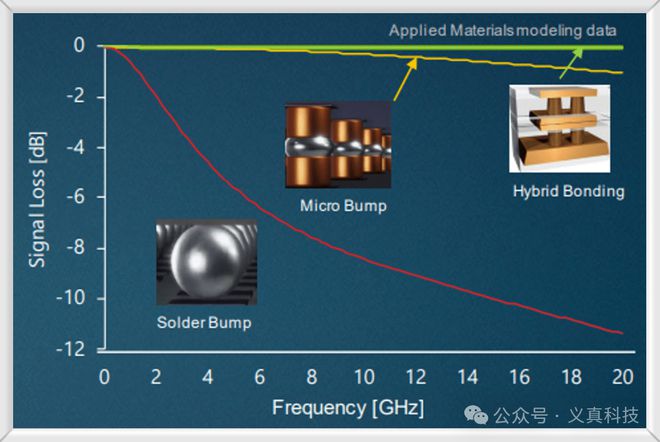

不过,铜互连能够横空出世的前提,还并不仅限于其能实现超小的电连接间距,还与其特别优异的电学性能有关——这皆仰赖于其极小的结构深度。

所以,其不仅信号丢失率可忽略不计(下图所示),还能实现超高吞吐量!而且由于混合键合技术能让介电区与金属区分别无缝键合,这样便无需在硅片间填充胶并因此拥有更好的散热性能。

当然,DBI 混合键合技术能让索尼看上的前提,还不仅限于以上所列之先天技术优势,还与其在CIS领域的完美表现有关。

索尼官方如此解析道:这种连接方式无需设置贯穿像素芯片的连接部,也不需要连接的专用区域,因此,可进一步实现图像传感器的小型化,还能提高生产效率……将有助于推进今后堆栈式CMOS图像传感器的高功能化。

整体看下来这个技术简直完美啊,那为啥没有普及?答案就是技术成本高昂,业界也就只有财大气粗的苹果能够坚持使用。

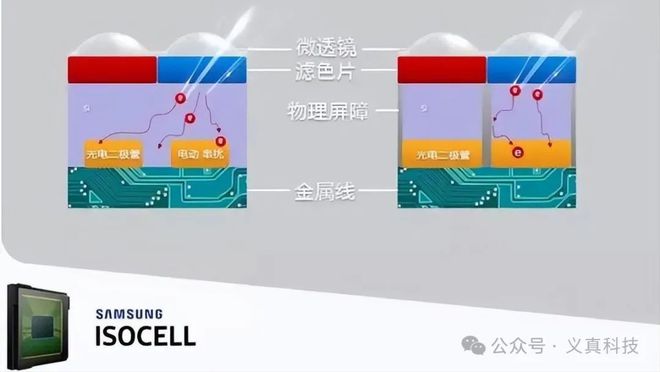

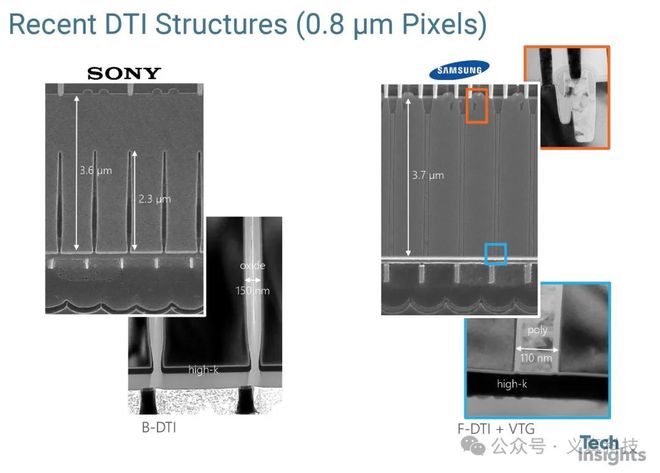

业界最先引进 Deep Trench Isolation(简称为DTI)技术的并非索尼,而是一直在孜孜不倦吸收索尼CIS技术的三星。其早在2013年便推出了 ISOCELL 技术,此名取意于 isolate(隔离)和 cell(细胞)两词。

从技术层面讲就是在相邻像素之间形成物理屏障,这种隔离可以减少像素之间不需要的光电串扰并因此提高了色彩保真度,此外这项技术还能提升满阱容量。

三星此后一直在发展这个技术,这也是为啥三星热衷于高像素CIS之根本原因——像素越小该技术的优势就越明显。不过首发该技术的并非手机端CIS,而是成像仪传感器,要应用在手机上还得等到2014年的S5。

三星的 ISOCELL 技术如今已经演进到了第三代,其中第二代的 ISOCELL Plus 技术是通过将深槽隔离材料从金属换成新材料从而降低了光损。

到了第三代的 ISOCELL 2.0技术,则是进一步将用在滤色片上的格栅从金属换成了新材料,并减薄了厚度和添加了薄HfO层,从而最大程度地降低了光损。

此外,最彻底的全深度 F-DTI 技术在三星传感器上比较常见,而索尼则只有部分旗舰传感器才有这个待遇,索尼和豪威普遍还在采用部分深度的 B-DTI 技术。

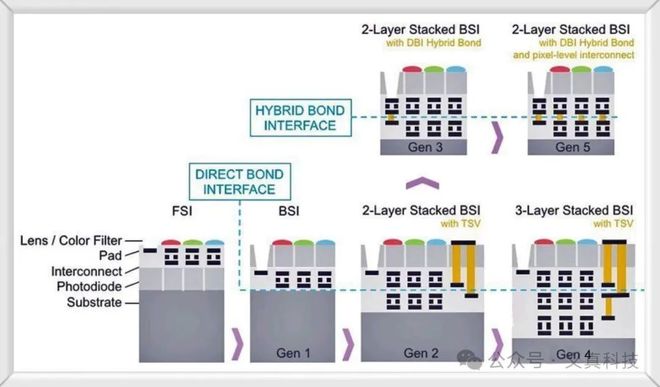

最早的Gen级划分始于背照式技术,即Gen1架构,不过这个划分当时还不流行。后面还得等到堆栈式技术——即Gen2架构的出现,Gen级划分才开始普及。

而Gen2架构的普及,还得归功于 TSV 技术的成熟,使得其成本得以降到大规模商用的程度。而在 TSV 技术的加持下,又迎来了Gen4架构所代表的三层堆栈式技术。

随着更先进的 DBI Hybrid Bond 技术开始商用,Gen3架构也登上了历史舞台,后面基于此又诞生了像素级互连的Gen5架构和三层堆栈的Gen6架构。

那么这些技术架构的实际应用情况如何呢?其中首款Gen2架构手机传感器就是由2012年尾OPPO Find5首发的IMX135。